在波多黎各的茂密丛林深处,一座曾经辉煌无比的科学丰碑正逐渐腐朽。阿雷西博射电望远镜,这座耗费 2.6 亿美元巨资打造的 “天眼”,如今却陷入了令人唏嘘的境地。

藤蔓肆意缠绕着它的馈源舱,反射面板上堆积的鸟粪厚得惊人,甚至连流浪猫都敢在它的钢索上悠然磨爪。

而在 2020 年,它更是以一种悲壮的方式 —— 轰然坍塌,结束了自己长达半个多世纪的使命,只留下一片锈迹斑斑的钢铁废墟,引得世人纷纷追问:这一切究竟是为什么?

回溯到 1963 年,正值冷战的紧张时期,美国为了在科技竞赛中拔得头筹,在加勒比海的这座小岛上一掷千金,投入 930 万美元巨资,这在当时的价值相当于 1.5 艘核潜艇的造价。

工程队历经艰辛,通过爆破炸平了三座山头,然后用 38778 块铝板精心拼接,最终打造出了这个全球最大的电磁波接收器。

其精度之高令人咋舌,甚至能够捕捉到月球上手机信号那极其微弱的震动。当时,《纽约时报》毫不吝啬自己的赞美之词,狂喜宣称:“这是人类伸向宇宙的黄金手指!”

在它的巅峰时期,阿雷西博确实担得起这样的赞誉。1974 年,它向武仙座星团发射了一串意义非凡的星际电报,这份电报中包含着人类 DNA 结构和太阳系坐标等重要信息,宛如一个浪漫至极的 “宇宙漂流瓶”,在 2.5 万光年外的深邃星空中持续漂流,其蕴含的浪漫与探索精神,比特斯拉跑车不知要高出多少倍。

不仅如此,凭借对脉冲双星 PSR1913 16 的持续且精准的观测,泰勒教授团队成功验证了引力波的存在,这一重大发现直接为他们捧回了诺贝尔物理学奖。

就连风靡全球的《007 之黄金眼》都被它的魅力所吸引,选择在此取景,让邦德在那巨型反射面上演了一场惊心动魄的高空蹦极,科学与娱乐在此完美跨界,将阿雷西博的声名推向了前所未有的高度。

然而,命运似乎早已在它诞生之初就埋下了悲剧的种子。从设计层面来看,阿雷西博采用的固定式球面结构成为了它难以摆脱的桎梏。

这就好比一朵被钉死的向日葵,只能眼巴巴地观测头顶 40 度角范围内的天区,从而遗憾地错过了银河系四分之三的精彩宇宙景观。

更为致命的是,那由 38778 块铝板拼接而成的反射面,缝隙众多。每年,热带地区狂暴的暴雨都会顺着这些缝隙无情地灌入 200 吨腐殖质,维修工人每次清理时,都仿佛置身于考古现场,艰难地清理着如同千年沉积岩般厚重的淤泥。

2017 年,玛利亚飓风气势汹汹地来袭,430 米高的钢架支撑塔在狂风中如同柔弱的芦苇般剧烈摇摆,断裂的钢缆如同一把把利刃,在反射面上抽打出一道长达 37 米的狰狞伤疤。

此时的阿雷西博,哪里还像是一台精密的科研设备,分明就是悬在科学家头顶的达摩克利斯之剑,随时可能带来灭顶之灾。

除了设计上的缺陷,经费短缺这一慢性杀手也在一步步将阿雷西博推向深渊。美国国家航空航天局(NASA)每年拨付的可怜巴巴的 200 万美元维护费,对于这样一个庞大且复杂的设备来说,简直是杯水车薪,甚至连给反射面进行一次彻底的除锈喷漆都不够。

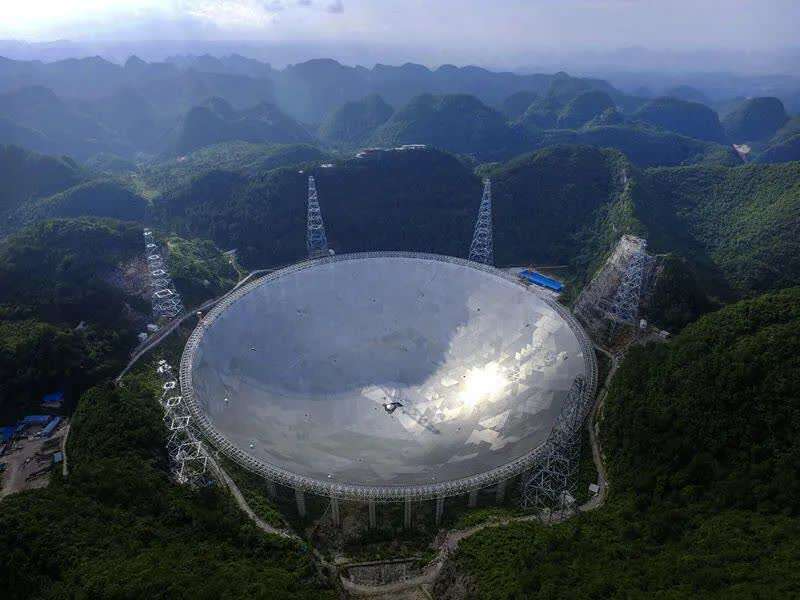

与之形成鲜明对比的是,中国天眼凭借先进的主动变形镜面技术,轻松实现了 “眼球转动”,灵活地观测不同天区。

而阿雷西博呢,就连更换生锈的螺栓这样简单的维护工作,都不得不发起众筹,其窘迫程度可见一斑。

2011 年,一场令人震惊的 “抢钱大战” 在学界爆发,康奈尔大学和斯坦福大学为了争夺阿雷西博设备的使用权,不惜放下身段,最终竟荒唐地通过石头剪刀布这种孩童般的方式来决定观测排期。

到了 2019 年,曾经热闹非凡、门庭若市的控制室,如今只剩下三个值班员百无聊赖地轮流刷着 TikTok,设备老化严重,就连校准信号都不得不手动输入古老的 DOS 系统,实在是令人感慨万千。

如果说经费短缺只是让阿雷西博举步维艰,那么技术代差带来的则是致命一击。当中国天眼以 500 米的超大口径和 300 米的有效观测范围横空出世,展现出碾压式的优势时,阿雷西博的接收灵敏度却仿佛还停留在 BP 机时代。

2016 年 9 月,中国天眼 FAST 刚一启用,便如同开挂一般,迅速发现了 6 颗新脉冲星,而同一时期,阿雷西博的观测数据里却混入了大量摩托罗拉大哥大的信号干扰,简直是天壤之别。

在维护成本方面,两者的差距同样令人咋舌。中国天眼每年的电费不到 500 万人民币,而阿雷西博仅仅是给生锈的齿轮涂防锈油,就要烧掉 300 万美元,这哪里像是一场公平的科技竞赛,分明就是石器时代的木棍在无力地对抗洲际导弹。

2020 年坍塌瞬间的监控录像,宛如一幕黑色幽默剧。断裂的 900 吨接收平台如同一颗重磅炸弹砸下时,受惊飞起的白鹭居然比报警信号传得还快。

当地土著在这片废墟前跳起了神秘的萨满舞,将其称为 “钢铁巨兽的归尘仪式”。而此时,远在贵州山坳里的中国天眼,正凭借实时变形的主动反射面,有条不紊地追踪着 11 亿光年外的中子星碰撞。

它那由 2775 根钢索、6600 个节点和 2225 个促动器构成的精密系统,恰似一个充满智慧的机械神经网络,这正是阿雷西博渴望却始终未能拥有的。

当波多黎各的工程师们还在为钢架除锈这一难题愁眉不展时,贵州山区的技术员们已经在着手调试世界首个月球中继通信阵列。

在探索星辰大海的漫漫征途中,没有谁能永远称霸,唯有不断突破认知边界,才能在这场永无止境的竞赛中占据一席之地。

阿雷西博的陨落,并非探索之路的终点,而是人类探索脚步的一个独特注脚。它曾经的辉煌与如今的衰败,都时刻提醒着我们,科技的发展如逆水行舟,不进则退。在追求科学真理的道路上,我们必须不断创新、持续投入,才能让人类探索宇宙的 “眼睛” 始终明亮,看得更远、更清晰。